2016年の熊本地震は、工務店である私たち”ヨカイエ”にとっても、そしてこの地域に住む多くの人々にとっても、家づくりのあり方を深く考えさせるきっかけとなりました。

あの日、当たり前だった日常が突然奪われ、多くの家屋が被害を受けました。しかし、その一方で、大きな揺れにも耐え抜いた家もありました。

災害に強い家とは何でしょうか

「災害に強い家」とは、ただ頑丈なだけでなく、住む人の命と暮らしを守り、そしてその後の迅速な復旧を可能にする家だと私たちは考えます。熊本地震での経験と、それから学んだ教訓をもとに、今回は災害に強い家づくりのポイントを詳しくお伝えします。

熊本地震の倒壊現場/熊本市中央区米屋町3丁目44

熊本地震では、街の風景が一変しました。そのときの写真もいっしょに見ていただきたいと思います。

繰り返しの揺れに耐える「耐震等級」の重要性

熊本地震では、本震とその後の度重なる余震が家屋に大きなダメージを与えました。一度の大きな揺れに耐えるだけでなく、繰り返しの揺れに耐えうる家であることが、いかに重要かを痛感しました。

そこで注目したいのが、住宅性能表示制度における「耐震等級」です。耐震等級は1から3まであり、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。

耐震等級の比較

耐震等級 耐震性能の説明 基準・用途 等級1 震度5程度では軽微な被害にとどまり、震度6強程度でも即時に倒壊・崩壊しない。※最低限命を守れる耐震性 現行の建築基準法(2000年基準)を満たす水準 等級2 耐震等級1の1.25倍の耐震性を備えている 病院・学校・避難所・長期優良住宅などに求められる水準 等級3 耐震等級1の1.5倍の耐震性を備えている 消防署・警察署など災害時の拠点となる建物に求められる水準

熊本地震では、耐震等級3の住宅の多くが軽微な損傷で済んだという報告もあります。これは、等級3が想定している揺れを上回る規模の地震に対しても、一定の効果を発揮したことを示唆しています。

私たちは、お客様の大切な命と財産を守るため、耐震等級3の家づくりを強く推奨しています。

認定長期優良住宅について

認定長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。具体的には、構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策などが求められます。

これらの基準を満たし、所管行政庁の認定を受けた住宅が「認定長期優良住宅」となります。

耐震性の要件を含むため、長期優良住宅である時点で耐震等級2もしくは3の性能を持っていることになります。

※当社ヨカイエでは、長期優良住宅が標準仕様となっております。

地盤調査と基礎工事の徹底

どんなに頑丈な家を建てても、その下の地盤が弱ければ意味がありません。熊本地震では、液状化現象や地盤のずれによる被害も多く見られました。

家を建てる前には、必ず事前に地盤調査を行い、強固な地盤であることを確認したうえ、その結果に基づいて最適な基礎工事を行うことが不可欠です。

- 地盤調査: スウェーデン式サウンディング試験などを用いて、地盤の強度や土質を詳細に調べます。

- 地盤改良: 調査の結果、地盤が弱いと判断された場合は、表層転圧、柱状改良や鋼管杭などの方法で地盤改良を行います。

- 適切な基礎: 地盤の状況に合わせて、布基礎やベタ基礎といった適切な基礎工法を選定し、建物の荷重をしっかりと支える構造にします。特にベタ基礎は、建物の重さを面で支え、地震時の不同沈下(建物が不均一に沈むこと)を抑える効果が期待できます。

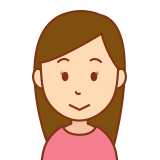

また、地盤が強固であっても活断層のうえに建物を建てれば、ひとたまりもありません。土地を購入するにあたっては、事前に活断層の位置もよく調べるのが良いかと思います。

熊本県には、布田川断層帯や日奈久断層帯など、複数の活断層が存在します。2016年の熊本地震は、これらの活断層の一部が同時に活動したことによって発生しました。特に、布田川断層帯と日奈久断層帯の北部がずれ動き、甚大な被害をもたらしました。

(参考:熊本県防災情報/県内活断層図)

地震調査研究推進本部より引用(https://www.jishin.go.jp/)

断水世帯のため、給水作業にあたる海上保安庁の職員さんたち

揺れを吸収する「制震・免震」という選択肢

耐震構造は揺れに「耐える」ことを目的としますが、さらに一歩進んだ対策として「制震」や「免震」といった技術があります。

- 制震構造: 建物の中にダンパーなどの制震装置を設置し、地震の揺れを吸収して熱エネルギーなどに変換することで、建物の変形や損傷を低減します。繰り返しの揺れに強く、特に高層住宅で採用されることが多い技術ですが、最近では木造住宅向けの制震ダンパーも普及しています。

- 免震構造: 建物と基礎の間に、積層ゴムなどの免震装置を設置し、地盤の揺れが建物に直接伝わらないようにします。建物自体がほとんど揺れないため、家具の転倒などを防ぎ、居住空間の安全性を高めることができます。ただし、コストが高くなる傾向があります。

これらの技術は、予算や敷地の条件によって検討すべきですが、より安全性を追求したい場合には有効な選択肢となります。もっとも理想的なものは免震構造となりますが、これは大規模ビルなどでしか採用できないような大掛かりなもので、一般住宅では採用が難しいものとなります。

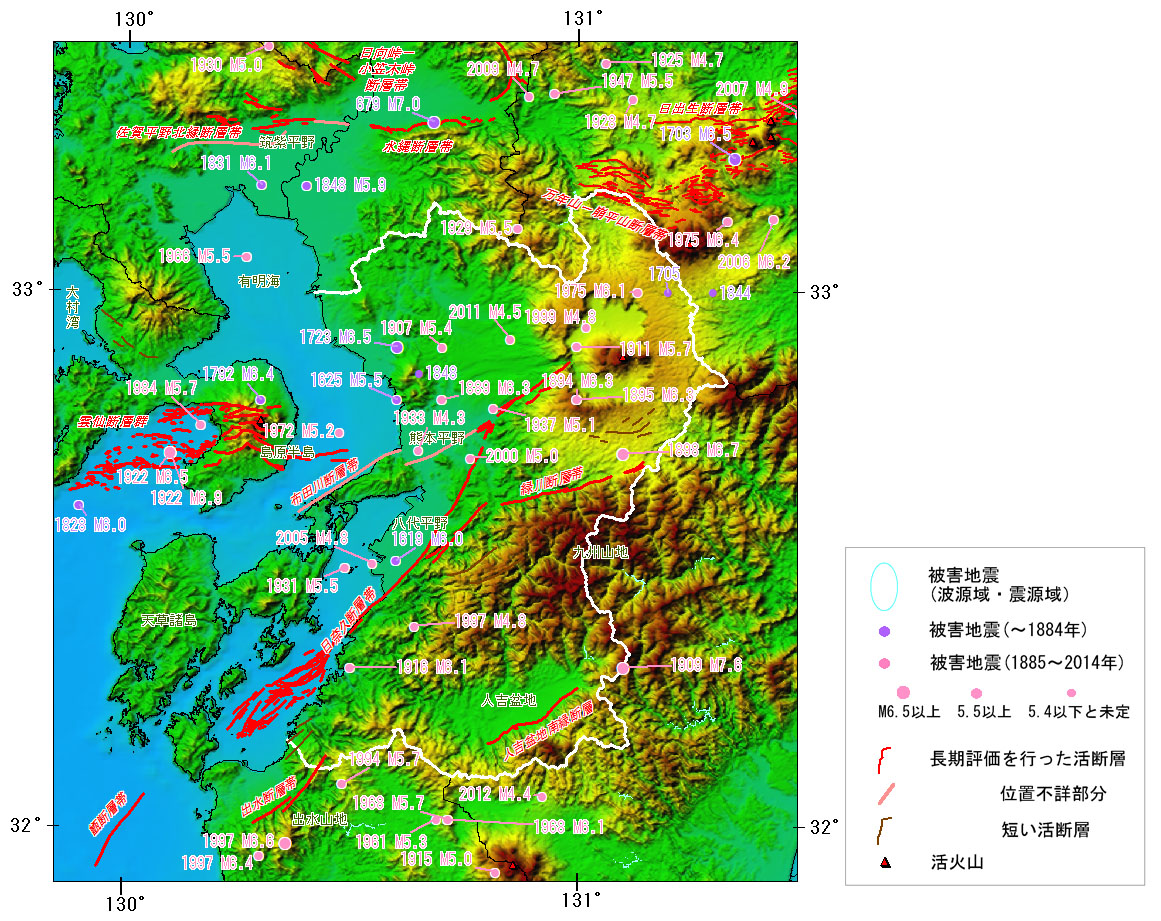

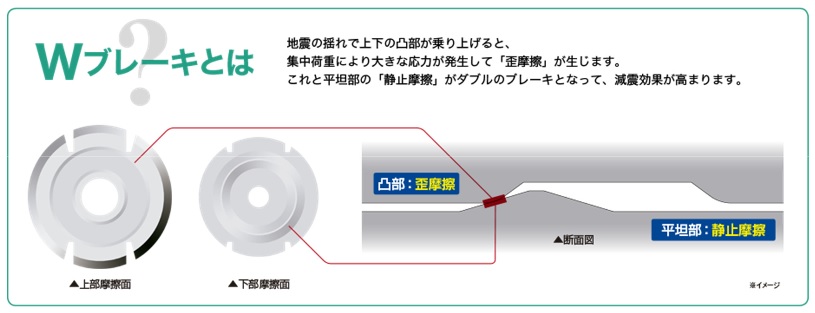

地面に伝わる地震力を建物に直接伝えない「分散免震」というアプローチ

当社ヨカイエでは、「減震基礎パッキン”UFO-E”」を用いて、地面に伝わる地震力を建物に直接伝えない”UFO-E”という装置を一部商品に採用しています。熊本地震で最も大きな被害を受けた益城町でも、UFO-Eを採用した家だけは助かったと言われています。

これは、下の写真のように、基礎コンクリートと土台(集成材)にかませる基礎パッキンの一種。この大量の金属板はニ層構造になっていて、地震時に免震構造に似た働きをしてくれます。

摩擦減震基礎パッキン「UFO-E」

火災に強い家づくり:延焼を防ぐ工夫

地震発生後、電気やガス設備が損傷することで火災が発生するリスクがあります。特に木造住宅が密集する地域では、一度火災が起きると延焼の危険性が高まります。

- 防火構造・準耐火構造:

外壁や屋根に燃えにくい材料を使用したり、延焼の恐れがある部分に防火性能を持つ構造を採用したりすることで、外部からの延焼を防ぎ、内部からの火災の広がりを抑えます。- 省令準耐火構造

一般の木造住宅でも、防火性能を高めるための仕様(例えば石膏ボードの厚みや、防火性の高い断熱材の使用など)を採用することで、火災保険料が安くなるメリットもあります。(ヨカイエでは、OREGAシリーズでは省令準耐火構造が標準仕様となっています。)- オール電化・IHクッキングヒーターの採用:

裸火を使わないことで、火災のリスクを低減できます。確かにオール電化にすることで、電気が止まったときに何も使えなくなるリスクはあります。そのため、エネルギー分散をすべきだという考え方もあります。しかし、災害時などを考えると、ガスコンロは火災の原因となるため、IHクッキングヒーターが理想的です。

水害・土砂災害への備え

近年、ゲリラ豪雨や台風による大規模な水害、土砂災害が多発しています。熊本県も例外ではありません。

- ハザードマップの確認

建築予定地が、河川の氾濫や土砂災害のリスクが高い地域に該当しないか、自治体が公開しているハザードマップで必ず確認しましょう。(参考:防災情報くまもと「ハザードマップ」)- 高基礎や盛り土

浸水のリスクがある地域では、基礎を高くしたり、敷地全体を盛り土したりすることで、床上浸水を防ぐ対策が有効です。- 止水板や防水扉の設置

ガレージや玄関などに、浸水を防ぐための止水板や防水扉の設置を検討することもできます。- 土砂災害警戒区域の確認

急傾斜地の近くなど、土砂災害の危険性がある場所では、擁壁の設置など追加の対策が必要になる場合があります。

災害発生時の備えと復旧

どんなに災害に強い家を建てても、万が一の事態に備えておくことは非常に重要です。

- 非常用持ち出し袋の準備

家族構成に合わせて、水、食料、ラジオ、懐中電灯、医薬品などをまとめた非常用持ち出し袋を準備し、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。- 備蓄品の確保

飲料水や非常食、カセットコンロなど、最低3日~1週間分の備蓄品があると安心です。- 家族の安否確認方法・避難場所の確認

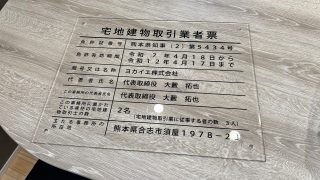

災害発生時に家族と連絡が取れない場合の安否確認方法や、指定避難場所を事前に確認し、共有しておきましょう。- 住宅履歴情報の管理

災害で家が被害を受けた際、保険申請やリフォームをスムーズに進めるためにも、建築時の図面や仕様書、点検記録などの住宅履歴情報を大切に保管しておきましょう。クラウドサービスなどを利用してデータで保存しておくのも良い方法です。

「災害に強い家づくり」は、決して特別なことではありません。それは、家族の安全と安心を守り、そして未来の暮らしを豊かにするための「未来への投資」だと私たちは考えます。

熊本地震で得た教訓を胸に、私たちヨカイエは、これからも、お客様が安心して長く暮らせる家づくりに取り組んでまいります。災害への備えについてご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

家づくり個別勉強会をぜひ、ご活用ください!

随時、家づくり勉強会を個別開催しておりますので、地震や災害に強い家づくりのこと、もっと知りたいというときは、ぜひヨカイエまでお越しくださいませ。親切丁寧にお伝えさせていただきます。(しつこい追客などをすることは会社として禁止しておりますので、安心してご来場ください。)

コメント