皆さんは「うだつが上がらない」という言葉を耳にしたことがありますよね。

「出世できない」「ぱっとしない」「生活に余裕がない」

・・・といった意味で、日常会話でもときどき使われる表現です。

しかし、この言葉の由来が、実は建築用語からきており、日本の伝統的な町並みや建築に深く結びついていることをご存知でしょうか。

実際に建築物として“うだつ”が残っている西唐人町で撮影した写真を交えながら、「うだつ」という建築的な構造物の意味や、そこから派生した言葉の背景、そして現代語としての意味の変遷について、じっくりとご紹介したいと思います。

誰かに怒られそう・・・

目次

「うだつ」とは何か?

まず、建築用語としての「うだつ」について説明します。

“うだつ”とは、隣家との境に設けられる小さな防火壁、または屋根の両端に突き出して設けられた装飾的な小屋根部分を指します。主に江戸時代から明治にかけての町屋建築に見られ、木造密集地における火災延焼を防ぐ目的で発達しました。

火除けの役割から、次第に「力の誇示」の役割に変遷していった”うだつ”

ただ、火除けとしての実用的役割に加えて、次第に「装飾的」な意味合いが強まっていきます。立派な“うだつ”を備えることは、その家の財力や地位を象徴するものとなり、豪商や有力な町人ほど凝った意匠の“うだつ”を競うように設けるようになったのです。

日本家屋に設置されている「うだつ」

“うだつ”は単なる建築部材ではなく、社会的なステータスを示す重要な存在だったということね!

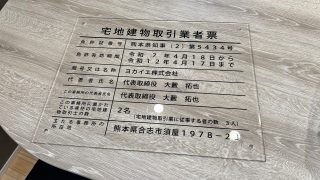

西唐人町(熊本市中央区)に今も残る「うだつ」

西唐人町は、昔ながらの町並みが比較的よく保存されている地域で、今も“うだつ”を確認することができます。

写真をご覧いただくと分かるように、頑丈なレンガ造りになっており、防火目的の実用性重視の造りであることがわかります。頂上部分にはもしかしたら、当時は何かしらの装飾があったのかもしれません。

西唐人町(熊本市中央区)に現存する「うだつ」のある日本家屋

西唐人町の由来

この西唐人町の名前の由来は、唐人(中国人)が住んでいたことに由来するようですが、レトロな町並みを歩いていると、江戸から明治の町人たちがどのように暮らしていたのか、その生活の息遣いが感じられるようです。

かつての住人たちが、商売繁盛や防火の祈りとともに“うだつ”を見上げていた情景を想像すると、とても感慨深いものがあります。

なお、熊本の秋の風物詩・藤崎八旛宮秋季例大祭の神幸行列(朝随兵/夕随兵)のルートにもなっています。

西唐人町は、藤崎宮例大祭の随兵行列のルートにもなっています

社会的意味合いとしての「うだつ」

では、なぜ“うだつ”が社会的地位を象徴する存在になったのでしょうか。

江戸時代、町人や商人は身分制度の中で武士に比べると下位に位置づけられていました。しかし、商売によって財を成す者も多く現れ、彼らは自らの成功を表現する手段を模索しました。

その一つが“うだつ”です。

うだつ

防火壁として最低限の“うだつ”を上げることは可能でしたが、立派な“うだつ”を造ろうとすれば相当の費用がかかります。意匠を凝らした瓦や漆喰細工を用いればなおさらです。つまり、見事な“うだつ”を持つ家は「この家には余裕がある」「この主人は商売に成功している」という一種の広告塔となったのです。

現代の慣用句としての「うだつが上がらない」の意味

一方で、財力が乏しい家や、まだ事業が成長途上の家は、簡素な“うだつ”しか上げられない、あるいはまったく設けられないこともありました。

ここから「うだつが上がらない」=「経済的にも社会的にもぱっとしない」という意味が派生していったのです。

現代における意味の変遷

さて、現代では「うだつが上がらない」という言葉は、もはや建築的な背景を意識する人は少なくなり、もっぱら「冴えない」「出世できない」といった比喩的な意味で使われています。

例えば職場で、「あの人は長年いるけれど、どうもうだつが上がらない」などと言えば、単純に成果が出せない、評価されない、存在感が薄い、というニュアンスで使われます。

うだつのある町並み

ここで重要なのは、本来の“うだつ”は「持つか持たないか」が明確に見えるものであったのに対し、現代の言葉としては「能力があるのに発揮できていない」といった、やや抽象的なイメージに広がっているということです。

つまり、実体のある建築物から、実体のない社会的評価へと意味が変化したのです。これは日本語における意味変化の典型的な例の一つとも言えるでしょう。

“うだつ”の構造をもっと詳しく

ここで少し専門的に、“うだつ”の構造を整理しておきましょう。

(1)防火壁型のうだつ

隣家との境に立ち上げる土壁や漆喰壁で、火事の延焼を防ぐ目的。町屋が密集する地域でよく用いられました。(2)装飾型のうだつ

屋根の両端に設けられる小さな切妻屋根や瓦の装飾部分。財力を誇示する意味が強く、豪商の家ほど立派でした。(3)複合型のうだつ

防火と装飾を兼ね備えた形式。地方によっては、地域独特の意匠が加えられ、町並み全体の景観を形づくりました。

また、“うだつ”は地域によってデザインや呼び方が異なり、美濃地方や徳島の脇町などは「うだつの町並み」として観光資源にもなっています。

藤崎八旛宮秋季例大祭では、西唐人町に馬用の給水所が設けられています。

言葉と建築が教えてくれるもの

「うだつが上がらない」という言葉を通じて私たちが学べるのは、言葉と建築、そして人々の暮らしが密接に結びついているということです。

“うだつ”という小さな構造物が、町人たちの誇りを映し出し、さらに時代を越えて現代日本語の表現として生き残っている――。これはとても興味深い文化の継承だと思います。

普段、何気なく使っている言葉の中に、こうした歴史や社会的背景が潜んでいることに気づくと、日本語の奥深さに改めて感動します。

ガルバリウム×自然素材の家づくり

当社の家づくりで外壁や屋根に使われる「ガルバリウム」は、スタイリッシュで見栄えがするだけでなく、従来の窯業系材料に比べて地震時に構造体に負荷をかけず、また長年の風雨に耐えうる高い耐候性があります。

そして、内装材には空気を汚さない「自然素材」を用いた、安心安全に、快適に長く住み続けられる、健康的な家づくりです。 次世代に受け継げる、価値のある住まいを提供していきます。

ヨカイエ株式会社 https://yokaie.co.jp/

コメント