今回は、私たちの仕事である建築現場における、少し意外な、しかし非常に興味深いお話をお届けしたいと思います。

それは、「未だに尺貫法が根強く使われている」という現実について。建築の現場、特に木造建築においては、尺貫法が今もなお、様々な形で息づいているのです。

わたしも、この業界に入ってきた当時は「江戸時代じゃあるまいし…」と驚いたものです。(全国の大工さんたち、ごめんなさい!)

あなたが家づくりを考えているのであれば、きっとこれから大工さんと直接話す機会もでてきます。そのとき、尺貫法を把握しておくと、大工さんたちの言う「独特の長さの単位」をイメージしやすくなると思います。

メートル法が使われていない分野も、実はまだ多くあります

明治19年にメートル条約が公布されたのち、紆余曲折あって日本ではメートル法が基本となりました。メートル法への移行当初は、尺貫法を使い続けた大工さんが逮捕されたり、混乱もあったようです。

現在でもすべてメートル法に完全移行されたわけではなく、一度業界に根付いたものを変えるのは容易ではありません。

<たとえば…>

・ゴルフ業界での「ヤード」(1ヤード=0.9144 m)

・航海士が使用する「海里」(1海里=1,852m)

・航空業界での高さの単位である「フィート」

今回は、なぜ尺貫法が現代でも廃れず、使われ続けているのか。メートル法に移行できないのは何故なのか。

そのメリット・デメリット、そして私たちがどのように対応しているのかを、工務店の視点から詳しく解説していきます。

ランベックス株式会社(旧・原田木材株式会社)プレカット工場

目次

1. はじめに:尺貫法とは?

まず、尺貫法について簡単におさらいしましょう。

尺貫法とは、長さの単位に「尺」、重さの単位に「貫」を用いる日本の伝統的な度量衡(どりょうこう)です。明治時代にメートル法が導入され、昭和33年(1958年)には計量法によってメートル法が正式な単位として定められました。

しかし、建築の世界ではそれ以前から培われてきた技術や文化が色濃く残っているため、今もその影響が色濃く残っているのです。

尺貫法の主な単位(長さ)

| 単位 | 読み方 | メートル法換算(約) | 備考 |

| 寸 | すん | 3.03 cm | 尺の1/10 |

| 尺 | しゃく | 30.3 cm | 畳の基準にもなる |

| 間 | けん | 1.818 m | 6尺=1間(畳2枚分の長さ) |

| 丈 | じょう | 3.03 m | 10尺=1丈 |

特に「尺」「寸」「間」は、現場で頻繁に登場する単位です。(ちなみに住宅建築の現場で「丈」という言葉はとんと聞いたことがありません…)

昔話で「一寸法師」って、みなさん知ってますよね。この「寸」は、この尺貫法の「寸」です。ということは、一寸法師はたった3cmしかなかったことになります。(強風で吹き飛ばされそうですね…)

あと、都市伝説でよく目にする、子どもを連れ去る大女として知られる「八尺様」(はっしゃくさま)。これもこの尺貫法を知っていると、そのサイズ感がわかりやすいと思います。えーと、1尺が30.3cmということは…。そう、身長が2m40cmくらいあるんですね。(そりゃ怖いわ!!!)

ランベックス株式会社(旧・原田木材株式会社)プレカット工場

メートル法が統一単位になっていく経緯

明治時代、日本は近代化を進める中で国際的な単位系への対応が求められました。1891年には度量衡法が制定され、メートル法と尺貫法の併用が認められます。しかし、複雑さや国際取引での不便さから、メートル法への一本化が志向されます。

第二次世界大戦後、経済の復興と国際化の流れの中で、より統一的な単位系の必要性が高まりました。そして、1958年(昭和33年)に「計量法」が施行され、メートル法が法的な統一単位として確立されました。

これにより、尺貫法などの伝統的な単位は、一部の例外を除き、取引や証明での使用が禁止され、メートル法が社会に広く浸透していくことになります。

2. 建築現場での尺貫法の現状:なぜ今も使われるのか?

では、なぜ現代の建築現場で尺貫法が使われ続けているのでしょうか。そこにはいくつかの理由があります。

まず、大工さんたちは見習いの時期からずっと尺貫法で教えられてきており、尺貫法で物事を考え、寸法を測り、加工することに慣れ親しんでいます。彼らにとって尺貫法は、感覚的にも非常に理解しやすい単位なのです。例えば、「柱と柱の間は3尺」と言われれば、すぐにその距離感が掴めますし、部材の加工も尺を基準に行う方がスムーズな場合が多いです。

ランベックス株式会社(旧・原田木材株式会社)プレカット工場

ヤードで言われないと分からない!?ゴルフの世界

ゴルフで「あと60ヤード」と言われれば、じゃあサンドウェッジで全力で振ればちょうどいい距離だな…と思いますが(わたしの場合はですよ!)、「あと55メートルだよ」と言われたら、まず混乱してしまいます。

頭の中で、ヤードに換算することから、はじめなければなりません。なぜならクラブ選びの基準がヤードになってしまっているからです。

このように、一度染み付いた感覚は、なかなか変えることが難しいのです。

伝統的な木造建築との親和性

日本の伝統的な木造建築は、古くから尺貫法を基準に発展してきました。

柱の配置、梁の長さ、壁の寸法など、あらゆる部分が尺を単位として設計されてきました。例えば、畳の寸法も「京間」や「江戸間」といった違いはありますが、尺を基準に作られています。

このような伝統が、現代の木造軸組工法にも色濃く受け継がれています。特に、プレカット工場で加工される前の手刻み時代の大工さんは、尺貫法で全ての部材を墨付けし、加工していました。その名残が、今も現場の職人さんの間で引き継がれているのです。

ランベックス株式会社(旧・原田木材株式会社)プレカット工場

材料の流通と規格

建築材料、特に木材や合板、石膏ボードなどの規格品にも、尺貫法の名残が見られます。

主要な建築材料のサイズ(一例)

| 材料 | 尺貫法表記(例) | メートル法換算(約) |

| 木材(柱、梁など) | 3寸角 (90mm角) | 90mm x 90mm |

| 4寸角 (120mm角) | 120mm x 120mm | |

| 合板、石膏ボード | 3尺×6尺板(サブロク板) | 910mm x 1820mm |

| 4尺×8尺板(シハチ板) | 1210mm x 2420mm | |

| 畳 | 6尺×3尺 | 1818mm x 909mm (京間などによる差あり) |

「サブロク板」という言葉は、まさに「三尺六尺」から来ています。これらの材料は、尺を基準としたサイズで生産・流通しているため、現場でも尺貫法で指示を出す方が、職人にとっては理解しやすい場合が多いのです。

3. 尺貫法とメートル法の変換表と覚えておきたいこと

現場で尺貫法とメートル法が混在するからこそ、正確な換算が必要になります。

基本単位の換算

1間は、畳の長辺の長さだと知っておくと、だいたいの感覚がつかめるでしょう。(畳の短辺は0.5間ですね。)

| 単位 | 読み方 | メートル法換算(約) | 補足 |

| 1寸 | いちすん | 30.303 mm | 約3cm |

| 1尺 | いっしゃく | 303.03 mm | 約30.3cm |

| 1間 | いっけん | 1818.18 mm | 約1.82m(6尺) |

| 1丈 | いちじょう | 3030.3 mm | 約3.03m(10尺) |

工務店の私たちも、図面はメートル法で作成しますが、現場での指示や職人との打ち合わせでは、これらの換算を瞬時に行いながらコミュニケーションを取っています。

ランベックス株式会社(旧・原田木材株式会社)プレカット工場

4. 尺貫法を使用する上でのメリット

尺貫法が現代まで使われ続けるのは、それなりのメリットがあるからです。

モジュールとしての合理性

尺貫法は、日本の住宅建築において非常に合理的なモジュール(基準寸法)として機能してきました。例えば、「3尺×6尺」の畳は、部屋の広さを示す基準となり、そこに合わせた建具や家具が作られてきました。

910mm(3尺)を基本的なモジュールとすることで、柱の間隔や壁の長さが統一され、設計や施工がスムーズになります。これは、無駄な材料の発生を抑え、効率的な施工を可能にするという点で、大きなメリットと言えます。

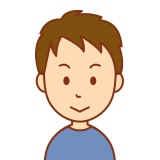

尺モジュールとメーターモジュール

上の画像は、弊社ヨカイエで使用する3D-CADの画面です。この水色のラインを「グリッド」と言い、グリッドで区切られた1マス単位で設計していくことになります。

弊社ではこの1マスが、910mm×910mmとなりますが(尺モジュール)、1000mm×1000mmで考える会社もあり、これをメーターモジュールと言います。

木材加工のしやすさ

日本の木材は、元々丸太の状態から加工されますが、尺単位で製材されてきました。

そのため、尺を基準に加工することで、歩留まりが良く、材料を無駄なく使うことができます。特に、手刻みで木材を加工する職人にとっては、尺という単位がしっくりくるようです。複雑な継ぎ手や仕口も、尺のモジュールに沿って考えることで、美しく、そして強度のある構造を作り出すことができます。

ランベックス株式会社(旧・原田木材株式会社)プレカット工場

口頭での伝達の容易さ

現場では、スピーディーな情報伝達が求められます。「ここに3尺の棚板を」とか、「壁を半間伸ばして」といった指示は、メートル法で「909ミリの棚板を」と言うよりも、職人にとっては感覚的に分かりやすく、素早い理解に繋がります。

長年の経験と勘が養われている職人ほど、尺貫法での指示がスムーズに伝わる傾向にあります。

5. 尺貫法を使用する上でのデメリットと課題

一方で、尺貫法が混在することによるデメリットや課題も存在します。

まず、尺貫法に慣れていない若い世代の職人にとっては、新しい単位を覚え、その感覚を身につけるのに時間がかかります。学校ではメートル法を習得しているため、現場に出てから尺貫法を学ぶ必要があり、これが技術継承の障壁となることがあります。ベテラン職人の技や知識をいかにスムーズに次世代に伝えていくかは、業界全体の課題です。

建築現場には、大工だけでなく、電気工、設備工、内装工など、様々な職種のプロフェッショナルが関わります。大工は尺貫法で考えることが多くても、他の職種はメートル法で作業を進めることがほとんどです。このため、情報の共有や連携において、寸法の認識のズレが生じる可能性があります。

例えば、設備機器の設置位置や、電気配線の距離など、ミリ単位の精度が求められる場面では、尺貫法とメートル法の変換ミスが致命的な問題に発展する可能性も否定できません。

設計ミス・施工ミスのリスクも…

最も懸念されるのは、尺貫法とメートル法の混同による設計ミスや施工ミスです。図面がメートル法で書かれていても、現場で尺貫法で指示が出されたり、その逆があったりすると、寸法の誤解が生じやすくなります。

特に、既存の建物に増改築を行う場合や、既製品の建材を導入する際には、ミリ単位の誤差が大きな問題になることもあります。私たちは、こうしたリスクを最小限に抑えるため、細心の注意を払って作業を進めています。

false

伝統と革新の融合を目指して

建築現場における尺貫法の存在は、日本の木造建築が持つ豊かな歴史と、それを支えてきた職人たちの知恵の結晶と言えるでしょう。しかし、グローバル化が進み、多様な建材や技術が導入される現代において、尺貫法とメートル法の混在は、時に課題となることも事実です。

私たちヨカイエは、日本の伝統的な建築技術を尊重しつつ、新しい技術や合理的な方法を積極的に取り入れることで、お客様に最高の住まいを提供することを目指しています。

尺貫法の良さを理解し、それを活かしつつ、メートル法との円滑な連携を図る。これは、未来の建築業界を担う私たちにとって、常に追求すべきテーマです。これからも、伝統と革新を融合させながら、安全で快適な住空間を創造するために、日々精進してまいります。

当社では勉強会や相談会も随時実施していますので、尺貫法やモジュール設計について知りたいというニーズがあれば、お教えいたしますので、ヨカイエまでおいでくださいね!

コメント