先日、建築の勉強も兼ねて、夏目漱石が晩年を過ごした第三旧居を訪ねてきました!

夏目漱石第三旧居は、古い日本家屋らしい、風通しの良い構造が印象的でした。訪問した当日は8月15日。真夏の暑いさなか、気温は35度を超えていました。日本家屋ですから、壁はあってないようなもの。掃き出し窓が全開なものですから、縁側からは、さーっと涼しい風が通り抜けてきて…。自然の風も気持ちのいいものだと、久しぶりに実感しました。

夏目漱石が住んでいた当時の生活の様子を想像すると、なんとも趣深いものです。

冷房も扇風機もなかった時代。

どうやって暑さをしのいでいたのでしょうか?

明治時代の日本人の、過酷な夏の暮らしを紐解く

家の造りそのものを工夫するのも、1つの方法だったでしょう。風通しを良くするため、高い天井や、大きな掃き出し窓を設けていました。そして、すだれや葦簾で日差しを遮り、打ち水をして、気化熱を利用して涼を取っていました。夏場は薄い麻の着物を着て、扇子や団扇で体に風を送っていました。

また、朝夕の涼しい時間帯に活動のピークを持ってくるなど、自然のリズムに合わせた暮らしをしていました。

あとは、大きなたらいに水をはって、足を水につけて体温を下げたり。風鈴の音で涼しさを演出して…。ザ、日本の夏!って感じに思えて、こういう生活も悪くないいなあって一瞬思うものの、それは快適な家にいま住んでいるから、他人事のようにそう思えているだけなのでしょう。それは過酷な生活だったはずです。

夏目漱石が第三旧居で暮らしていた明治後期は、現在と比べて年平均気温が約2-3℃低かった

夏目漱石が第三旧居で過ごしていた明治後期と比べると、現在は年平均で2-3℃、夏場はそれ以上気温が高くなっています。当時の日本家屋は現在ほどの猛暑を想定していなかったため、現代では高気密高断熱住宅と空調設備が不可欠になっているのです。

昔に比べて気温が格段に上がり、ただ風を通すだけでは暑さをしのげなくなりました。

気づかなかったが、夏型熱中症の危険性のある室内環境だった!

風を涼しく感じていた夏目漱石第三旧居でしたが、ふと温湿度計を見ると…

32.2度!?

なんと、熱中症注意を示すアラートが表示されているではないですか。室温32.2度、湿度55%というのは、暑さ指数であるWGBT値でいうと、28.6度。WGBT値の28度以上というのは、「厳重警戒」を意味します。

これだけの熱がある環境なのに、風が通るので涼しく感じるのが、まさに室内型熱中症の怖さといえます。熱中症に侵されているのが、自分でも気付けないのです。

WGBT値の計算

- 自然湿球温度(Tw)の計算

- Stullの近似式を使用

- 室温32.2℃、湿度55%の場合:約26.8℃

- 黒球温度(Tg)の計算

- 室内の場合:Tg ≈ 気温 + 0.5℃

- 32.2 + 0.5 = 約32.7℃

- WBGT値の計算

- 室内用公式:WBGT = 0.7 × Tw + 0.3 × Tg

- WBGT = 0.7 × 26.8 + 0.3 × 32.7

- WBGT = 18.76 + 9.81 = 約28.6℃

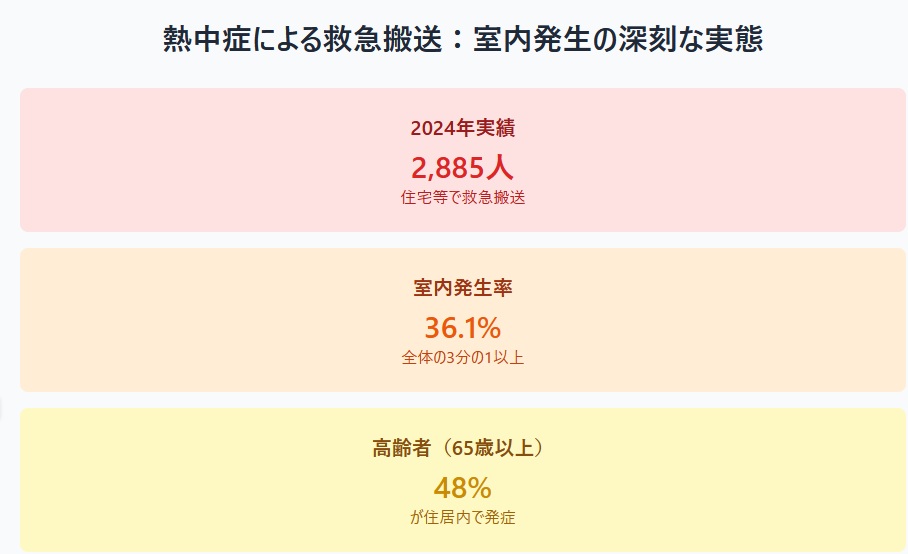

去年だけで2885人が室内型熱中症で救急搬送され、熱中症患者のうち、室内での発生が36.1%に達しています。

特に高齢者は、暑さを感じにくくなっているので危険!!

そして、特に高齢者は暑さを感じなくなるため、真夏でも冷房をいれないことが多いです。

また、若いころに建てた断熱性の低い家に住んでいることも多いのでしょう。救急搬送された人のうち、高齢者が48%を占めています。

低気密・低断熱住宅に住んでいた、当時の思い出

子どものころに住んでいた家はまさにこんな↑感じでしたけど、幼き頃はエアコンもなかったので、掃き出し窓を全開にして、網戸で寝るんですね。暑いもんで、足を網戸にくっつけてました。

あの夏の寝苦しさは、エアコン漬けのいまでは体験できないし、したくもないですね。網戸の穴から蚊がはいってきて、蚊取り線香は必需品でした。(さすがに昭和50年代には「蚊帳」はありませんでしたよ。)

「昔はよかった・・・」とノスタルジーに浸るつもりで来た昭和おじさんでしたが、やっぱ高気密高断熱の家じゃないと現実的に無理だなーって、なりました。いまの夏は暑すぎますから。

この明治時代と令和の現代では、家作りの考え方がまるで変わってきています。明治時代はとにかく「風通しをよくする」「熱がこもらないようにする」に重きをおいていました。日本は湿度も高いですので、風通しをよくしなければ湿気で木が腐ってしまうということもあったのだと思います。

では、現代の家づくりはどうなっているのでしょうか。

法律と気密・断熱性能

今の日本の住宅は、建築基準法によって最低限の断熱性能が定められています。しかし、この基準は、省エネルギー性や快適性を考慮した現代の住宅に求められるレベルとはかけ離れているのが現状です。法律をクリアしているからといって、必ずしも快適な家だとは言いきれません。十分な気密・断熱性能がなければ、快適性はもちろん、家族の健康まで損なう可能性があります。

気密性が低い家は、壁や床、窓の隙間から隙間風が絶えず出入りします。冬場は冷たい空気が足元に溜まるコールドドラフト現象を引き起こし、暖房をつけているのに「なぜか寒い」と感じることが多くなります。また、夏場はせっかく冷房で冷やした空気が外に逃げ、熱気が侵入するため、エアコンは常にフル稼働状態。冷暖房効率が悪くなり、家計を圧迫する大きな原因となります。

一方、断熱性が低い家は、外気温の影響を直接受けやすくなります。特に冬は、いくら部屋の空気を暖めても、壁や窓の表面が冷たいため、そこから冷輻射熱が生じ、体に「ひんやり」とした寒さを感じさせてしまいます。

さらに、暖かい空気と冷たい壁の表面の温度差により、大量の結露が発生します。この結露は、カーテンや窓枠に黒カビを発生させ、建物の劣化を早めるだけでなく、カビの胞子が空気中に飛散することで、アレルギーやぜんそくといった住む人の健康にも悪影響を及ぼしてしまうのです

高気密・高断熱の家がもたらすもの

では、高気密・高断熱の家ではどうでしょうか?それは、家全体を高性能な魔法瓶のようにする考え方です。この「魔法瓶構造」は、家そのものが断熱材に包まれた状態を作り出すことで、外気温の影響をほぼ受けなくなるため、一年を通じて快適な室温を保つことができます。

夏は、強力な日差しによる外からの熱気の侵入をしっかりと遮断します。そのため、エアコンの冷気が無駄に外に逃げることなく、わずかな電力で家全体を涼しく保つことが可能です。帰宅した際に、ムッとこもった熱気に襲われることもなく、一日の疲れを癒す快適な空間がすぐに手に入ります。

冬は、暖房でつくられた暖かい空気を逃がさず、家の中全体に行き渡らせます。特に冷えやすい窓際や廊下、トイレなども、リビングと同じような暖かさを保つことができるため、家の中での急激な温度変化によるヒートショックのリスクを大幅に軽減します。これは、ご高齢の方や小さなお子様がいるご家庭にとって、非常に重要なことです。また、室内の温度差が小さくなることで、集中力や睡眠の質の向上にもつながると言われています。

このように、高気密・高断熱の家は、単に快適なだけでなく、冷暖房費の節約と健康的な生活という二つの大きなメリットをもたらします。さらに、高気密にすることで、計画的な換気システムを組み合わせることが必須となります。これにより、常に新鮮な空気が循環し、花粉や黄砂、PM2.5といった外部の汚染物質の侵入も防ぐことが可能になります。家全体をクリーンな空気で満たすことは、アレルギーを持つ方にとっても安心につながります。

まとめ

夏目漱石第三旧居をくさしていると思われそうな文章になってそうで怖いですが、決して、明治時代当時の家を悪く言うつもりはございません!エアコンのない明治時代に家を建てるなら、こういうふうに「風通しよく」作るのが当時のベストだったのですから。

ただし、エアコンがある現代では、当時と違って、隙間を極力なくし、断熱材を充填して室内の熱を外に逃さず、という作りにしなければなりません。少なくとも断熱等性能等級4は建築基準法上の義務になりましたので、それ以上にはしなければならないでしょう。

最後にすこしだけ、宣伝をさせてください!!

当社ヨカイエでは、高気密高断熱住宅でかつ、無垢床や漆喰などの自然素材をたくさん使った健康的な住宅を提供しておりますので、熊本にお住まいの方でしたら、ぜひ選択肢の1つに入れていただけたらな、と思います。

全棟、ZEH水準の断熱性能を持っていますし、長期優良住宅の認定も取っていますので、省エネ補助金も取れる家になっていますので、補助金をとってコスパよく建てるなら、ヨカイエをよろしくお願いします。

定休日である月曜日以外はほぼ年中無休だそうです(年末年始をのぞく)。家造りに迷ったら、入場料200円で古きよき日本家屋の作り方を体感してみるのもいいんじゃないでしょうか。

コメント