自由設計の注文住宅を建てるとなると、間取りはもちろん、外観や内装、建材や設備に至るまで、施主の希望を最大限に反映できる「フルオーダー」の家づくりが可能です。

窓に関しても例外ではなく、形状や配置、サイズ、デザインなど、自由に選べると思いがちですが、実は「窓の大きさ」や「設置場所」については、建築基準法によって一定の基準が設けられています。

これを守らない限り、建築確認が下りず、そもそも家を建てることができません!

施主様が納得していれば、どんな窓でもOKなんじゃないの?

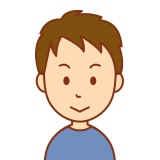

建築基準法では、住宅の各「居室」(リビング、寝室、子ども部屋など、人が継続的に生活する部屋)について、十分な「採光」と「換気」が確保されている必要があります。具体的には、居室の床面積に対して、一定以上の面積の「開口部(窓やガラス戸など)」が設けられていなければなりません。

国が基準を決めているということは、「窓」は建物にとって重要であると国が考えているということです。窓には「採光」「換気」の役目のほか、ビルなどの場合は消防隊の侵入経路になったりします。

「建築基準法の採光規定」引用元:国土交通省HP

居室における「採光」の規定

窓には光を取り入れる役割があり、健康的に住むために、居室には一定以上の面積の窓が必要になります。居室とは、子ども部屋とか、LDK、寝室など、主に人が生活するために作られたスペースのことです。逆に言えば、非居室には窓はいらないということになります。

ときどき書斎(=居室)なのに窓がなかったりするケースがありますが、そういう場合は建築確認上では納戸(=非居室)として申請されていたりします。(この業界ではよく聞く話です…。)

採光に必要な窓サイズの計算方法

「採光」を必要とする居室の「窓」の大きさ:床面積の1/7以上

※床面積の1/7以上を基本とし、照明などの一定条件を満たせば1/10以上まで可能

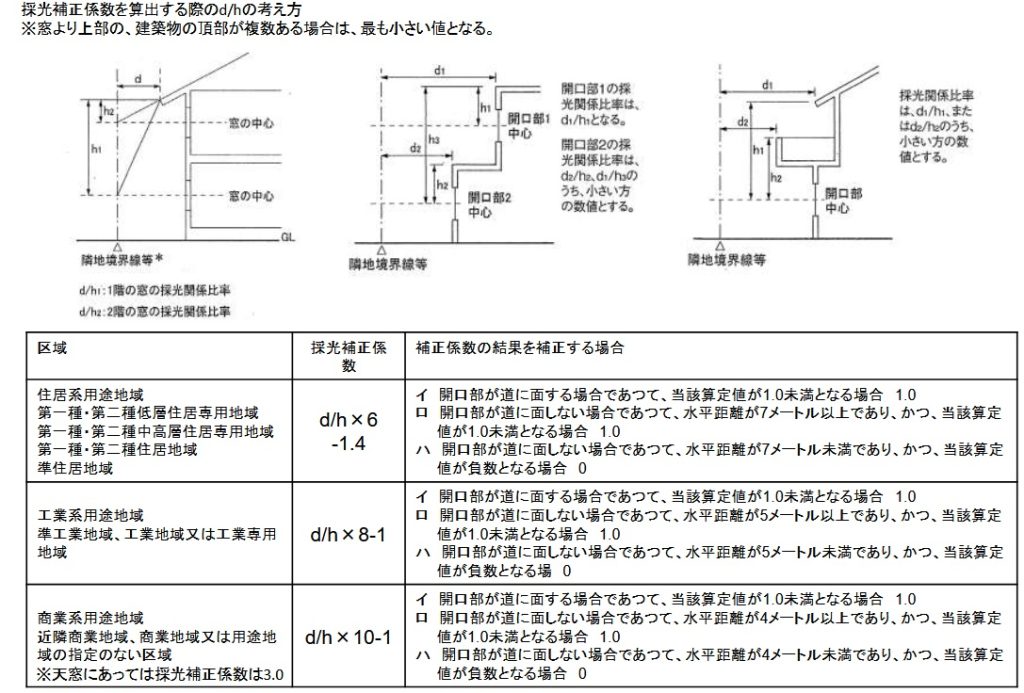

たとえば6帖の居室があるとすると、壁芯で計算した場合約9.9㎡ですから、その1/7。約9.9÷7=約1.4㎡以上の大きさの窓がなければならないことになります。ただ厳密には、採光補正係数といって、「隣地境界線と軒先までの距離」や「軒先から窓の中心線までの高さ」「用途地域」などが影響してきます。自然光がしっかり入るかどうかといった実際の条件も加味されて判断されるということです。

居室における「換気」の規定

人間の呼吸などにより、室内の空気は汚染されていきます。換気がなされていない部屋に長時間いると、一酸化炭素・炭酸ガスなどの有害物質の影響で、頭痛や不快感など健康被害がもたらされる可能性も。

建築基準法に定められた、適切なサイズの窓を設けることによって、屋内の空気が淀まず、湿気や二酸化炭素、生活臭などを適切に外へ逃がすことが可能になります。

24時間換気が建築基準法で義務付けられていますので、もちろん基本的には換気システムが換気の役割を担うことになりますが、窓でもしっかり換気ができるようにしておく必要があります。

換気に必要な窓サイズの計算方法

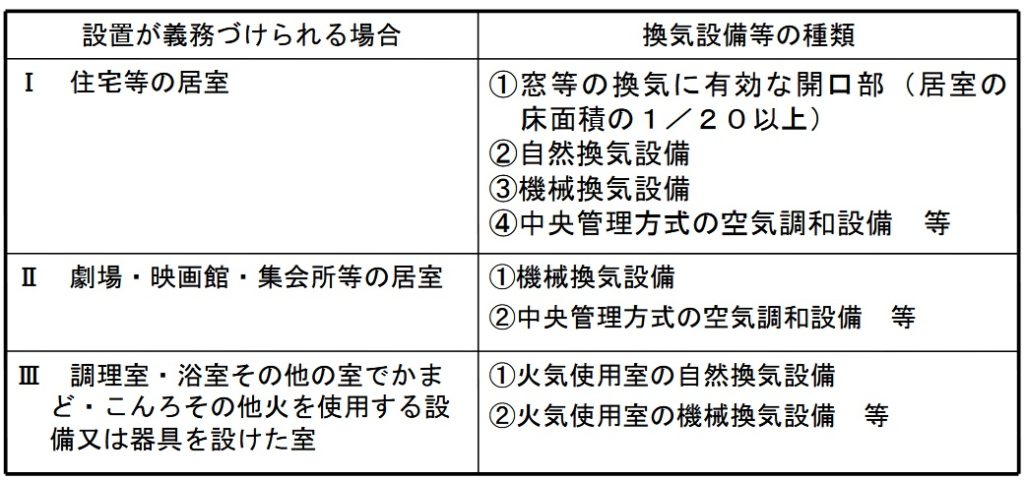

「換気」を必要とする居室の「窓」の大きさ:床面積の1/20以上

※床面積の1/20未満の場合、適合する換気設備を設けなければならない6帖の居室ですと、約9.9㎡ですから、この1/20。約9.9÷2=約0.49㎡の大きさ以上の窓が、換気の観点から必要となります。これが確保できない場合には、その部屋には機械換気設備を設置する必要があります。

「換気設備が義務付けられる場合」引用元:国土交通省HP

これらの基準は、単なる法律上のルールではなく、「安全で健康的な居住環境」を維持するために国が定めている重要な指針です。

窓は、光や風を取り入れるだけでなく、場合によっては火災時における避難経路や、消防隊の侵入経路としても機能するため、防火や避難に関する制限(建築基準法第63条、令第136条の2など)も受けることがあります。

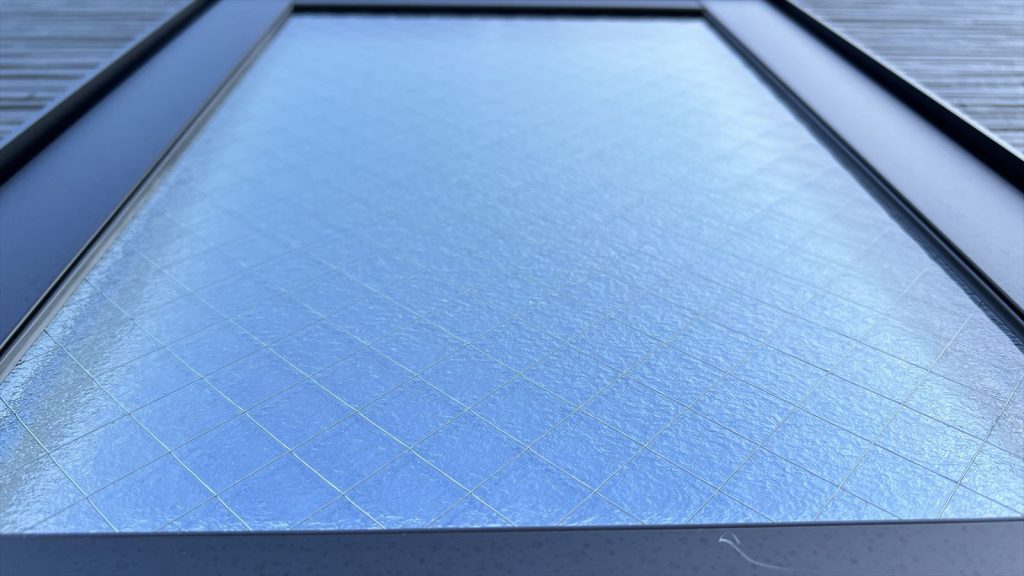

特に防火地域や準防火地域に建つ建物では、網入りガラスや防火設備仕様のサッシなどが求められるケースもあります。

窓の担う役割が重要であるからこそ、さまざまな制限があります!

このように、自由設計住宅であっても、「窓」の設計には法的な制限が数多くあり、これらをクリアしなければ、そもそも確認済証(建築許可)が交付されず、建築工事に着手することができません。

裏を返せば、国がこれほど厳格に窓の基準を設けているということは、それだけ「窓」が住宅において極めて重要な役割を果たしていると国が認めている証拠でもあるのです。

設計時には、単なるデザインの好みだけでなく、法規との整合性も十分に考慮しながら、適切な位置とサイズ、性能を持った窓を計画していくことが、快適で安全な住まいづくりには欠かせません。住宅設計における「窓」は、単なる開口部以上の意味を持つ、住まいの質を左右する重要な要素なのです。

網入りガラス

よくある窓にまつわる後悔ポイント

建築基準法のような法律の規定以外にも、窓の決め方はいろんなセオリー・考え方があります。

窓というのはいろんな後悔ポイントが存在しますので、窓の決め方についてのセオリーや考え方について、よく事前に学んでおくことをおすすめいたします。

建ったあとの窓の変更は、至難の業。だからこそ、設計段階で十分に検討することが必要です。

窓でありがちな後悔ポイント

・人の往来が多い道路側に窓をつけたので、カーテンをしたまま二度と開けることがなかった

・無駄に大きな窓をつけてしまい、冬はそこから冷気がはいりこみ、家全体が寒くなってしまった

・窓があることで無駄に掃除をする箇所が増えただけになった。こんな窓はいらなかった

・日が差し込んでまぶしくてテレビが見えない

・強盗の侵入経路になりかねない窓であることに気がついた

(参考)窓の断熱性能とは(ヨカイエ株式会社)

窓の配置や大きさなどを決めるにあたっては、経験豊富な建築のプロに相談しながら進めるのが良いかと思います。

あと、Youtubeでもこの辺を扱ったものがありますので、よかったら見てくださいね!

コメント