目次

玄関ドアの種類とは?それぞれの特徴をチェック

開き戸と引き戸が玄関ドアの代表格

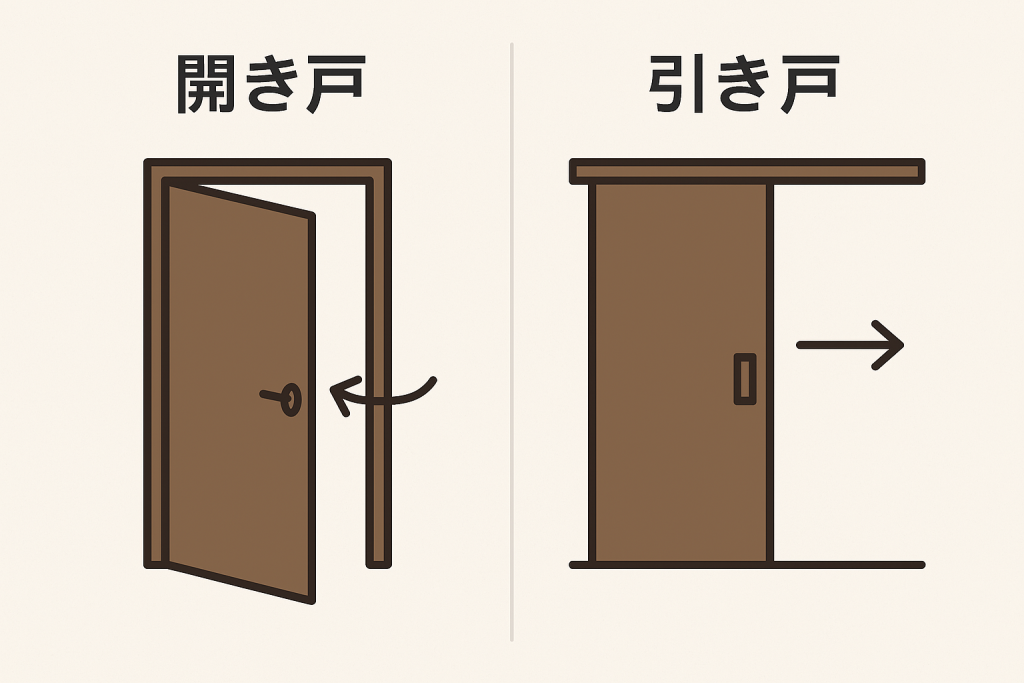

日本の住宅で主に使われている玄関ドアのタイプは「開き戸」と「引き戸」です。

開き戸は一般的に多くの住宅で採用されているスタンダードな形状で、室内側または外側にドアが開閉します。一方、引き戸は横にスライドして開閉する形式で、和風住宅やバリアフリー住宅に多く採用されています。

現在の住宅市場では、引き戸よりも開き戸の方が流通量も多く、選べるデザインやカラーバリエーションも豊富です。また、価格帯も比較的安価で導入しやすいというメリットがあります。

開き戸のバリエーション

ヨカイエ株式会社須屋ショールームの両開き仕様の開き戸

開き戸には「内開き」と「外開き」の2種類があります。

日本の住宅では、外から中に向かって開ける”外開き”が主流です。内開きは屋内スペースにゆとりがある場合や、海外風のデザイン住宅で見られることが多いです。

大きめの開口部が欲しいときに採用される袖付きタイプ

- 親子ドア:大きな扉と小さな扉の組み合わせで、大型家具の搬入時に便利。

- 袖付きドア:ドアの横にガラス部分があるタイプで、採光性を確保。

- 両開きドア:ホテルや式場などでよく見られる、左右に開く豪華な印象のドア。

いずれも、臨時で大型の荷物(家具、楽器等)を搬入する必要があるときや、車椅子での出入りが必要になったときなどに、柔軟に対応することができる仕様です。

ただし、これらを採用すると金額は跳ね上がりますので、本当にそういうニーズが自分たち家族にあるのか?は、よく検討する必要があるでしょう。

(下の写真は片袖つきドアの例。袖部分は、平時は固定されています。)

引き戸のバリエーション

住宅における引き戸は、限られた空間を有効に活用できる、機能性と美しさを兼ね備えた建具です。

開閉時に前後のスペースを必要とせず、動線の妨げにならないため、玄関や水まわり、リビングとの間仕切りなどに最適です。また、和の趣を感じさせるデザインからモダンなガラス戸まで、空間に合わせて多彩なスタイルを選べるのも魅力。バリアフリー設計にも適しており、すべての世代にやさしい住まいづくりに貢献する存在です。

ここから、引違いドアのバリエーションをご紹介していきます。

■ 引違いドア(ひきちがいドア)

2枚の扉が左右にスライドして開閉する引き戸タイプ。店舗などで採用され、住宅の玄関としてはあまり見られません。

特徴

左右どちらからでも開けられる構造で、柔軟性の高い使い勝手。

開口部の中央を広く確保でき、車椅子や大きな荷物の出入りにも対応。

ドアを開けた状態でも扉の可動域が邪魔にならないため、玄関や室内で人の行き来が多い場所に適している。

メリット

省スペース性:開閉時に前後のスペースを取らないため、廊下や狭いスペースでも使いやすい。

バリアフリー対応:段差をなくしたレールを採用すれば、つまずきのリスクを軽減。

デザイン性が高い:和モダンな住宅やシンプルモダンな建築に溶け込みやすく、ガラス入りのタイプも人気。

デメリット

気密性にやや劣る:扉同士が重なる構造上、開き戸と比較すると風や音の遮断性能が下がる傾向がある。

鍵の構造が限定的:引き違いの場合、真ん中で施錠するため、防犯性は専用金物で補強する必要がある。

■ 片引きドア(かたびきドア)

1枚の扉が横にスライドする、シンプルで直線的な引き戸スタイル。玄関用引き戸としては最もポピュラーなもの。

特徴

壁一面を使って開くため、開口が大きく取れる。

間仕切りや部屋の入口、洗面室などの省スペース化に最適。

メリット

スッキリとした見た目:1枚の大きなパネルが移動するだけなので、開閉時も静かでスマート。

設置が容易:比較的シンプルな構造なのでリフォームにも対応しやすい。

構造上の自由度が高い:壁があればどこにでも設置可能で、間取りの自由度が上がる。

デメリット

戸袋スペースが必要:壁の中に引き込む場合、内部に空間的な余裕が必要。

片側しか開かない:開ける向きが決まっているため、左右の動線設計には注意が必要。

■ 両引きドア(りょうびきドア)

中央から左右に扉がスライドして開閉する、開口部を最大限に確保できる引き戸。

特徴

2枚の扉が中央から左右に広がる構造で、両側に壁がある空間に適する。

玄関ドアとして採用されることもあり、高級感と重厚感を演出できる。

メリット

大開口が可能:全面が開くため、通風性や開放感をしっかり確保できる。

高級感のある演出ができる:素材やデザインによって、ホテルライクな玄関やモダンな室内空間に仕上げやすい。

対面通行がしやすい:人と人がすれ違いやすく、家族の行き来が多い場所に向いている。

デメリット

設置場所の制約がある:左右両側に戸を引き込むスペースが必要なので、玄関をかなり大きく作らなくてはいけない。

コストがやや高め:構造が複雑でサイズも大きくなるため、製品代や施工費が片引きや引違いより高額になる傾向がある。

(インナーガレージに片引き戸を設置した例。)

引き戸のメリット・デメリット

【メリット1】開閉がスムーズで力がいらない

引き戸は軽くスライドさせるだけで開け閉めできるため、力が弱い方や子ども、高齢者でも安心して使うことができます。

開閉に力を必要としないことから、毎日の使い勝手が非常に良く、片手に荷物を持った状態でも簡単に操作が可能です。小さな子どもがドアに指を挟むリスクも低く、安全性にも優れています。

加えて、風で急にドアが閉まるといったトラブルも少ないため、安心して使用できます。

【メリット2】開けっぱなしでもOK。バリアフリーにも最適

開けっ放しにしておいてもドアが戻ってこないため、大量の荷物を運び入れる際や、通気のために扉を開けておきたいときに便利です。

ストッパーがなくても開いたままにできるので、介護や育児中の家庭にとって非常に利便性が高くなります。段差のないフラットな床と組み合わせれば、バリアフリー設計として非常に優れた効果を発揮します。

玄関から室内へのスムーズな移動が可能になるため、車椅子や歩行器を使用される方にも安心の構造です。

【メリット3】可動部がポーチに出ないので狭小地でも設置可

前方に開くスペースが不要なため、玄関ポーチが狭くてもドアを設置できるという大きなメリットがあります。

特に土地面積が限られる都市部の住宅や、インナーガレージのある住宅では、引き戸が有効な選択肢となります。

また、強風の日でも扉がバタつかず安全で、近隣との距離が近い住宅においても配慮された動線設計が可能です。

【デメリット1】デザインが少なめ

引き戸は構造上、ガラスや金物の装飾が難しいため、デザインのバリエーションが限られがちです。

洋風の住宅に合わせたい場合や、特定のカラーや質感を求める方には、開き戸に比べて選択肢が少なく感じることがあります。

また、和風の印象が強くなることを懸念される方もいるため、外観のデザイン性とのバランスを見極めることが重要です。

【デメリット2】気密性・遮音性に劣る

レールでスライドする構造上、開き戸に比べて密閉性が劣ります。そのため、断熱性能や遮音性能を重視する方には不向きな場合があります。すき間風や騒音の侵入を防ぎたい場合は、しっかりと断熱・気密性能の高い製品を選ぶ必要があります。

特に寒冷地や交通量の多い地域では、開き戸の方が快適に過ごせるケースが多いでしょう。

【デメリット3】コストがやや高め

引き戸の施工には壁内部への引き込みスペースや専用レールなどが必要なため、構造が複雑になりがちで、結果的にコストがかかる傾向があります。また、性能を追求した製品ほど価格も高くなり、予算に制限がある場合は慎重な比較検討が必要です。

将来的なメンテナンス費用も含めて、ランニングコストを含めた総合的な費用を見積もることが大切です。

開き戸のメリット・デメリット

【メリット1】デザイン豊富でコストも安定

開き戸は現在の住宅市場で最も主流の形式であり、各メーカーから多種多様なデザインがラインナップされています。和風・洋風・モダン・ナチュラルなど、建物のテイストに合わせて選ぶことができ、カラーバリエーションも豊富です。

ガラスや金物の装飾なども自由度が高く、個性を演出したい方にとっては最適な選択肢です。また、引き戸に比べて構造がシンプルであるため、製品価格や施工費も比較的安価に抑えることができる点も魅力のひとつです。

【メリット2】断熱性・気密性に優れる

開き戸は閉じたときにしっかりと枠に密着する構造になっているため、気密性に優れており、外気の侵入を防ぐ効果が高いのが特徴です。

そのため、冷暖房効率が良くなり、室温を一定に保ちやすくなります。断熱材入りのドアを選べば、冬は暖かく、夏は涼しく過ごすことができ、省エネ効果も期待できます。また、音も通しにくいため、道路沿いや隣家との距離が近い住宅においても、静かで快適な住環境を実現できます。

【メリット3】省スペース設計が可能

開き戸は引き込み部を必要としないため、壁内部のスペースを使わずに済みます。これは狭小地での住宅設計において大きなメリットであり、室内外のスペースを有効活用できます。また、玄関ポーチを広く取れない場合でも、ドアの開閉方向を工夫することで、無理なく設置が可能です。

住宅密集地などで敷地に制限がある場合にも、柔軟に対応できるのが開き戸の利点です。

【デメリット1】ドアの開閉時にぶつける危険

開き戸は前方に開く構造のため、開ける際に人や物とぶつかる可能性があります。強風時には、風圧でドアが勢いよく開閉し、思わぬケガや物損につながることも。特に小さなお子様や高齢者がいるご家庭では、安全面への配慮が求められます。

ドアクローザーやストッパーなど、安全装置を適切に設置することで、リスクを軽減することが可能です。

【デメリット2】高齢者や車椅子ユーザーには開けにくい

開き戸はドアノブを握って回す・押す・引くといった動作が必要になるため、握力の弱い方や車椅子を利用している方には不便に感じる場面もあります。また、ドアが前方に開くため、身体を後ろに引かないと開けづらい場合もあります。

そういったケースでは、引き戸や自動開閉装置付きの開き戸などを検討することも有効です。

【デメリット3】開閉スペースが必要

開き戸は前方にドアを開くスペースを確保する必要があります。

そのため、玄関ポーチに十分な広さがない場合や、玄関の前に駐車スペースがある場合には、車や人との干渉が起きる可能性があります。また、ドアの開閉方向によっては、雨の日に傘がドアに当たってしまう、玄関マットがずれてしまうなど、ちょっとしたストレスにつながることもあります。設計時には、動線と周囲のスペースとのバランスをよく考慮する必要があります。

プラスαで使いやすく!玄関におすすめの便利オプション

採光・デザイン性に優れる「欄間」

玄関まわりがどうしても暗くなりがち…そんなお悩みをお持ちの方におすすめしたいのが、玄関ドア上部に設置する「ガラス欄間(らんま)」です。

欄間とは、伝統的な日本建築にも用いられてきた上部の開口部のことで、そこに採光性の高いガラス素材を使用することで、玄関にやわらかな自然光を取り入れることができます。

特に、玄関ホールに窓が取りにくい敷地条件や間取りでも、欄間を設けることで明るさが大きく改善され、空間に開放感を与えます。

また、格子デザインやすりガラス、ステンドグラス風などデザインのバリエーションも豊富で、外観のアクセントにもなります。

採光用の窓を設けるための壁がない場合には、一考の余地があるでしょう。

スマートキー対応の電気錠

近年、住宅の玄関ドアにはスマートキー対応の電気錠を採用するケースが増えています。

スマートフォンや専用のカードキー、リモコンを使ってワンタッチで施解錠ができるため、荷物で両手がふさがっている時もスムーズに出入りできます。

また、オートロック機能が付いているタイプなら、鍵の閉め忘れ防止にもなり、防犯性も向上します。

乾電池式の電気錠も登場しており、電源が取りづらい場所でも取り付けが可能。停電時にも一定時間使える安心設計のモデルもあり、万一の災害時にも配慮されています。

最新のスマートドアは、利便性・安全性・省エネ性を兼ね備えた、まさに“これからの玄関”にふさわしい進化形。

特に子育て中の家庭や高齢の方にとっては、鍵を探す煩わしさがなくなるというメリットも大きいです。

季節を彩るリースフック

玄関は、住まいの“顔”ともいえる場所。だからこそ、季節感や個性を演出したいものです。そんな願いを手軽に叶えてくれるのが「リースフック」です。

玄関ドアに取り付けるだけで、クリスマス、ハロウィン、お正月、春の花リースなど、四季折々の飾り付けを楽しむことができます。

リースやオーナメントで玄関を彩ることで、来客に対するおもてなしの心を表現するだけでなく、家族の気分も上がります。

最近では、ドアを傷つけずに取り付けられるマグネットタイプや、ドア上部に引っかけるだけのタイプなど、簡単で実用的な製品が豊富に販売されています。

季節の変化を玄関から楽しめるリースフックは、日々の暮らしにちょっとした彩りと、温もりを添えてくれるアイテムです。

断熱性を重視した玄関ドアの選び方

採光ガラスの有無に注目

玄関ドアにおける「ガラスの有無」は、採光性と断熱性のバランスを左右する重要なポイントです。

ガラス付きの玄関ドアは、外からの自然光を取り込むことで玄関内を明るくし、昼間でも照明を使わずにすむため、見た目にも実用面でも人気があります。特に北側玄関など、採光が取りづらい立地ではガラス付きが効果的です。

一方で、注意したいのが断熱性への影響です。一般的な単板ガラスは、壁材や断熱材に比べて熱の出入りが多くなり、冬は冷気が伝わりやすく、夏は日差しによる室温上昇の原因になります。断熱性を重視するなら、ガラスなしのドアや、Low-E複層ガラス(遮熱・断熱コーティングが施された高性能ガラス)を選ぶのがおすすめです。

デザインと性能のバランスを取りながら、居心地のよい玄関空間をつくるためにも、「ガラスの種類や構成」にまで注目してみましょう。

ドア本体の断熱仕様も確認を

玄関ドアそのものの断熱性能も、住宅全体の快適性を左右する重要な要素です。現在販売されている玄関ドアには、断熱材を内部に充填した高断熱仕様の製品が多数存在します。特に寒冷地や高気密高断熱住宅では、この仕様が標準とされることも多く、熱の出入りを抑えてくれる強い味方です。

断熱仕様にはグレードがあり、たとえば「断熱材の厚み」「ドア枠の構造」「隙間の抑制性能」などによって、性能に大きな差が出ます。カタログや仕様書を見る際には、UA値(外皮平均熱貫流率)や断熱等性能等級(建築基準法や住宅性能表示制度の指標)**の数値をチェックすることが重要です。

また、ZEH(ゼロエネルギー住宅)や長期優良住宅などを目指す場合、これらの断熱性能が基準を満たしているかどうかが、補助金受給にも関わってきます。見た目のデザインだけでなく、「見えない中身」にこそこだわって選びたいところです。

気密性なら開き戸が有利

玄関ドアの開閉方式には、「引き戸」と「開き戸」の2種類がありますが、住宅全体の気密性能を重視するなら、開き戸の方が有利です。

その理由は、構造上の隙間の少なさにあります。開き戸は、ドアの四辺すべてをパッキンや気密材でしっかりと押さえることができ、扉を閉じた際の密閉性が高まります。これにより、室内の暖かい空気を外に逃がしにくく、また外気の侵入も防ぎやすくなります。

一方、引き戸はスライド式であるため、構造上どうしても扉の重なり部分やレールまわりに小さな隙間が生じやすいというデメリットがあります。最近では気密性を高めた高性能な引き戸も登場していますが、性能を最大限に発揮したいなら、やはり開き戸に軍配が上がります。

特に断熱性・気密性を強く意識した家づくりをされる方や、HEAT20のG1・G2レベルを目指す高性能住宅では、開き戸が推奨されるケースが多いです。住まいの性能を損なわないためにも、ドアの開閉形式は慎重に選ぶべきポイントです。

実例でわかる!ドア選びで失敗しないためのポイント

引き戸にして良かったケース

「祖父母との同居で、車椅子の移動がしやすい引き戸にして大正解!開けっ放しで荷物の出し入れもラク」

長男夫婦が実家を建て替え、両親との二世帯同居を始めたAさんご家族。

打ち合わせの際、「将来、祖父母の介護が必要になったときのために」と、玄関ドアを開き戸から引き戸に変更する決断をされました。

実際に同居が始まってみると、車椅子での出入りのしやすさはもちろん、玄関を開けっ放しにしても扉が邪魔にならない快適さを実感。

「週末にまとめ買いした荷物を運び込むときや、子どもたちがベビーカーで出入りする時も、とにかくスムーズです」と大満足のご様子。

また、ドアの開閉による音も少なく、ペットや小さなお子さんがいる家庭でも安心。結果として、家族みんながストレスなく暮らせる“優しい玄関”になりました。

開き戸にして後悔したケース

「玄関ポーチが狭く、ドアを開けるたびに車にぶつかりそうに…。引き戸にしておけばよかった」

郊外の分譲地に新築住宅を建てたBさんご夫妻。

おしゃれな洋風デザインに合わせて、玄関ドアも重厚感のある開き戸を選びましたが、いざ住み始めてみると、思わぬ問題が…。

玄関ポーチの前にある駐車スペースが想定よりも狭く、車を止めた位置によっては、ドアの開閉時にボディやサイドミラーと干渉しそうになることが度々。

「開けたドアが風にあおられて車にぶつかったこともあって、ヒヤッとした経験が何度もあります」とのこと。

当初はデザイン重視で選んだものの、「使いやすさ」を軽視してしまったことが悔やまれると話します。

今では、「引き戸にしておけば、狭い場所でもストレスなく使えたはず」と、家づくり中の友人には引き戸をおすすめしているそうです。

まとめ|玄関ドア選びは“暮らし方”から考えよう

開き戸か引き戸か、それぞれに魅力と注意点があります。重要なのは、“今の生活”だけでなく“将来の暮らし”まで想像して選ぶこと。家族構成、敷地条件、デザイン性、断熱性能、そして使い勝手。

どんな暮らし方をしたいのか。そのイメージが、あなたにぴったりの玄関ドア選びのヒントになるはずです。ぜひモデルハウスや施工例もチェックして、後悔のない住まいづくりを目指してください。

コメント