住宅ローン残ってるけど、転勤期間中は自宅は賃貸に出しとけばいいよね。

不動産投資はいま流行ってるし。

ちょっとまって!

場合によっては、重大なペナルティになることもあるのよ!

転勤や家族構成の変化などで、住宅ローンの返済が残っている自宅を賃貸に出したいと考える方は少なくありません。しかし、住宅ローンが残っている状態での賃貸には、さまざまな制約やリスクが伴います。

本記事では、住宅ローン残債がある家を賃貸に出す際に必ず知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。

目次

住宅ローンと賃貸の基本的な関係

住宅ローンは「自己居住」が前提

住宅ローンは、借入者本人やその家族が実際に住むことを前提とした融資商品です。金融機関は、住宅ローンを「居住用」として低金利で提供しており、事業用や投資用の不動産ローンとは明確に区別しています。

なぜ住宅ローン金利は低くなっているのか

住宅ローンの金利が低く設定されているのは、自己居住という目的が投資目的よりもリスクが低いと判断されているためです。一般的に、住宅ローンの金利は年0.3%〜1.5%程度ですが、投資用不動産ローンは年2%〜4%程度と、大きな差があります。

金銭消費貸借契約の内容を確認

住宅ローンを借りる際に締結する「金銭消費貸借契約」には、借入金の使途が明記されています。ほとんどの契約書には「借入者が居住する住宅の取得資金」といった文言が記載されており、賃貸に出すことは契約違反となる可能性があります。

契約書には「借入者の承諾なく物件の使用目的を変更してはならない」という条項が含まれていることが一般的です。つまり、自己居住から賃貸への転用は、金融機関の承諾が必要な重大な変更なのです。

賃貸に出せないケース

原則として金融機関の承諾が必要

住宅ローンが残っている物件を賃貸に出す場合、原則として金融機関の事前承諾が必要です。承諾なく賃貸に出すことは契約違反となり、重大なペナルティを受ける可能性があります。

金融機関が賃貸への転用を承諾しないケース

借入後間もない場合

住宅ローンを借りてからまだ数年しか経っていない場合、金融機関は承諾しないことが多いです。当初から賃貸目的だったのではないかという疑念を持たれる可能性があります。返済状況に問題がある場合

過去に延滞があったり、返済が不安定だったりする場合、賃貸への転用は認められにくくなります。金融機関は、借入者の返済能力を総合的に判断します。収支計画が不明確な場合

賃貸に出した後の収支計画が不明確で、住宅ローンの返済に支障をきたす可能性がある場合、承諾は得られません。賃料収入でローン返済が可能かどうかの試算が重要です。物件の担保価値が低下している場合

不動産市況の変化により物件の担保価値が大きく下がっている場合、金融機関はリスクを感じて承諾しないことがあります。

こっそり賃貸に出したときのリスク

金融機関に無断で住宅ローンが残っている物件を賃貸に出すことは、絶対に避けるべき行為です。

以下のような深刻なリスクが伴います。

契約違反による一括返済請求

最も重大なリスクは、契約違反として住宅ローンの一括返済を請求される可能性があることです。金融機関は、借入者が契約条項に違反した場合、「期限の利益の喪失」を主張し、残債全額の即時返済を求めることができます。

数千万円の残債を一括で返済することは、ほとんどの人にとって不可能です。返済できない場合、物件は競売にかけられ、強制的に売却されることになります。

期限の利益(きげんのりえき)とは

「約束された期日が来るまでは、お金などを返さなくても良い(義務を果たさなくても良い)という債務者(お金を借りた人など)が受ける利益」のことです。

銀行から住宅ローンを借りたと場合のケース

- 全額をすぐに返さなくて良い: 「30年間、毎月分割で返済する」という契約になっているため、銀行から「明日すぐに残りの全額を返してください」と突然請求されることはありません。

- 返済の猶予: 毎月の約定日(決められた返済日)が来るまでは、支払いをしなくて良いという「猶予」が与えられています。

この「期日(約定日)が来るまでは返済を待ってもらえる」という権利(利益)こそが、期限の利益です。もしこの利益がなければ、ローンやクレジットカードの分割払いは成立しません。

金利の引き上げや条件変更

一括返済まではいかなくとも、契約違反が発覚した場合、金利の引き上げや返済条件の変更を求められる可能性があります。住宅ローン金利から投資用不動産ローン金利への変更を迫られれば、毎月の返済額が大幅に増加します。

3000万円の残債で金利が0.5%から3.0%に上がったケース

毎月の返済額は約3万円増加します(返済期間25年の場合)。年間では36万円もの負担増となり、家計に大きな影響を及ぼします。

住宅ローン控除の適用除外

自己居住していない期間は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられません。税務署に申告せずに賃貸に出していた場合、過去に遡って住宅ローン控除の取り消しと追徴課税を受ける可能性があります。

住宅ローン控除は年間最大で数十万円の税額控除となるため、その返還と追徴課税は大きな経済的負担となります。

保険の適用除外

住宅ローンを借りる際に加入する団体信用生命保険(団信)や火災保険は、自己居住を前提としています。無断で賃貸に出している場合、万が一の際に保険金が支払われない可能性があります。

特に団信については、借入者が死亡または高度障害状態になった場合にローン残債が保険で完済される重要な保障ですが、契約違反が発覚すれば保険金が支払われず、遺族に債務が残ってしまいます。

発覚する可能性は・・・?

「黙っていればバレないだろう」と考えるのは危険です。

金融機関は以下のような方法で無断賃貸を把握する可能性があります。

(ケース1)定期的な契約内容の確認や物件調査

(ケース2)住民票の移動履歴の確認

(ケース3)火災保険の契約内容変更の照会

(ケース4)確定申告における不動産所得の申告内容

(ケース5)近隣住民や管理会社からの情報

特に、賃貸収入は確定申告で不動産所得として申告する必要があるため、税務情報から発覚するケースが増えています。

金融機関に相談して承諾を得る方法

やむを得ない事情の説明

金融機関に賃貸への転用を認めてもらうためには、やむを得ない事情があることを説明する必要があります。承諾が得られやすい事情としては、以下のようなものがあります。

ケース1:転勤

会社命令による転勤で、一定期間自宅を離れなければならない場合は、最も承諾を得やすい理由です。転勤期間が明確で、転勤終了後に戻る予定があることを示すことが重要です。ケース2:親の介護

親の介護のため実家に戻らなければならない場合も、正当な理由として認められやすいです。介護の必要性を証明する書類があるとより説得力が増します。ケース3:家族構成の変化

離婚や子どもの独立など、家族構成の変化により住宅が不要になった、または広すぎる・狭すぎるなどの理由も考慮される場合があります。

必要な書類と手続き

金融機関に相談する際には、以下のような書類を準備しておくとスムーズです。

・転勤命令書や辞令(転勤の場合)

・賃貸借契約書案

・収支計画書(賃料収入と支出の見込み)

・新居の賃貸借契約書(自分が借りる側の場合)

・固定資産税評価額や査定書(物件の現在価値)

条件付き承諾の可能性

金融機関が承諾する場合でも、以下のような条件が付される可能性があります。

- 賃貸期間の制限(転勤期間中のみなど)

- 定期的な報告義務

- 金利の若干の引き上げ

- 追加の担保提供

これらの条件を受け入れられるかどうかも含めて、慎重に検討する必要があります。

住宅ローンの借り換えという選択肢

投資用ローンへの借り換え

金融機関が賃貸への転用を承諾しない場合、または条件が厳しい場合、住宅ローンから投資用不動産ローンへの借り換えを検討する選択肢があります。投資用不動産ローンは、最初から賃貸収入を得ることを目的とした融資商品であり、賃貸に出すことに何の制約もありません。

ただし、金利は住宅ローンより高く設定されています。

借り換えのメリット

1.法的リスクの解消

最大のメリットは、契約違反のリスクがなくなることです。堂々と賃貸に出すことができ、精神的な負担もありません。2.賃貸経営の自由度

投資用ローンであれば、賃貸に関する制約がないため、より自由に賃貸経営を行うことができます。3.経費計上の幅が広がる

投資用ローンの利息は、全額を不動産所得の経費として計上できます。住宅ローンの場合、賃貸に出している期間のみ部分的に経費計上できますが、投資用ローンの方が税務処理が明確です。

借り換えのデメリット

1.金利の上昇

最大のデメリットは金利の上昇です。住宅ローンが年0.5%だったものが、投資用ローンでは年3%になるといったケースも珍しくありません。3000万円の残債を金利0.5%から3.0%に借り換えた場合(返済期間25年)、毎月の返済額は約10.7万円から約14.2万円に増加します。年間では約42万円の負担増です。

2.借り換え費用

借り換えには、事務手数料、保証料、登記費用、印紙税などの諸費用がかかります。借入額にもよりますが、数十万円から100万円以上の費用が必要になることもあります。3.審査のハードル

投資用不動産ローンの審査は、住宅ローンより厳しい傾向があります。賃貸収入の見込みや物件の収益性、借入者の属性などが総合的に判断されます。

収支シミュレーション

借り換えを検討する際は、必ず詳細な収支シミュレーションを行いましょう。

確認すべき項目

・現在の住宅ローンの残債と金利

・借り換え後の金利と返済額

・借り換え費用の総額

・予想される賃料収入

・固定資産税、管理費、修繕費などの支出

・空室リスクの考慮

賃料収入から支出を差し引いた実質的な収支がプラスになるか、少なくとも大幅なマイナスにならないかを確認することが重要です。

売却という選択肢の検討

賃貸に出すことが難しい場合、売却を検討することも一つの選択肢です。

売却のメリット

まとまった資金の獲得

売却により、住宅ローンを完済してもなお資金が残る場合(アンダーローン)、その資金を新しい住居の購入や賃借、その他の用途に活用できます。

リスクからの解放

賃貸経営には、空室リスク、家賃滞納リスク、修繕費用の負担など、さまざまなリスクが伴います。売却すればこれらのリスクから完全に解放されます。

維持管理の負担軽減

賃貸に出す場合、物件の維持管理、入居者対応、トラブル処理など、オーナーとしての責任が継続します。売却すればこれらの負担もなくなります。

オーバーローンの場合

売却価格がローン残債を下回る場合(オーバーローン)は、売却が難しくなります。この場合、以下のような対応が考えられます。

自己資金での補填

差額を自己資金で補填できれば売却可能です。将来的な負担を考えると、可能であれば検討する価値があります。

任意売却

返済が困難な場合は、金融機関と交渉して任意売却を行う方法もあります。ただし、残債は引き続き返済義務が残ります。

住み替えローンの活用

新しい住居を購入する場合、残債を新しい住宅ローンに組み込む「住み替えローン」という商品もあります。ただし、借入額が大きくなるため審査は厳しくなります。

売却と賃貸の比較検討

売却と賃貸のどちらが有利かは、個々の状況によって異なります。以下のような観点から比較検討しましょう。

長期的な資産価値

将来的に不動産価値が上昇する見込みがあれば、賃貸に出して保有し続ける価値があります。逆に、価値の下落が予想される地域であれば、早めの売却が有利です。

ライフプランとの整合性

将来的に自分が戻って住む可能性があるか、相続財産として残したいかなど、ライフプラン全体の中で判断することが重要です。

収支の実質的な比較

賃貸の場合の収支(賃料収入からローン返済、経費、税金を差し引いた額)と、売却した場合の資金運用益を比較することも有効です。

結論:透明性と計画性が重要

住宅ローンが残っている物件を賃貸に出すことは、決して不可能ではありません。しかし、正しい手続きを踏まず、金融機関に無断で行うことは、深刻なリスクを伴います。

最も重要なのは、金融機関に対して透明性を持って相談し、適切な承諾を得ることです。やむを得ない事情があれば、多くの金融機関は前向きに検討してくれます。

また、賃貸に出す前には、収支計画を綿密に立て、長期的な視点で判断することが不可欠です。場合によっては、投資用ローンへの借り換えや売却など、他の選択肢の方が有利なこともあります。

住宅という大きな資産を適切に活用するためにも、専門家(ファイナンシャルプランナー、不動産コンサルタント、税理士など)に相談しながら、慎重に判断することをお勧めします。

自分の状況を冷静に分析し、法的リスクを避けながら、最適な選択をすることが、長期的な資産形成と家計の安定につながります。

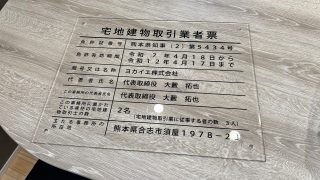

住宅ローン勉強会に来てみませんか?

当社ヨカイエ株式会社は熊本の工務店です。当社ではあなたのためだけに勉強会を実施いたします!他の参加者がいませんので、あなたのご家族様が抱える個別の悩みもいっしょにご相談していただけます。(詳しくはこちら)

コメント