はじめに:増加する豪雨災害と住宅被害

近年、日本各地で集中豪雨や台風による河川の氾濫、都市部での内水氾濫など、水害が頻発しています。

熊本では2020年7月に球磨川流域などで発生した記録的な大雨による洪水と土砂災害、そして2025年8月に発生した記録的な豪雨による浸水被害などで、甚大な被害を受けました。毎年のように床下浸水、床上浸水といった住宅被害のニュースを目にし、もはや「どこで起きてもおかしくない」という認識を持つべき時代になりました。

新築木造住宅の半数以上が採用しているキソパッキング工法を例に、浸水被害からの適切な復旧方法と、これからの時代に求められる災害に強い家づくりについて、詳しく解説していきます。(弊社では、OREGA-PINO、BELLに採用している工法です。)

Joto キソパッキング工法とは

基礎と土台の間にキソパッキンを敷き込み、自然の気流を利用した床下全周換気で床下全体を乾燥させるJoto独自の工法です。基礎と土台を絶縁することでコンクリートの湿気が土台にあがることを防ぎ、腐朽菌やシロアリ被害から住まいを守ります。(城東テクノHPより引用)

復旧方法につきましては、城東テクノ様の「水害復旧の手引」を参考にさせていただきました。

第1部:豪雨災害時の復旧作業 – 正しい手順で家を守る

なぜ適切な復旧作業が重要なのか

浸水被害を受けた際、最も重要なのは構造躯体の乾燥です。床下空間には土台、構造用合板、柱、アンカーボルト、ホールダウン金物など、住宅の構造上極めて重要な部材が集中しています。これらが湿潤状態のまま放置されると、腐朽菌やシロアリの被害を受けやすくなり、住宅の寿命を大きく縮めてしまいます。

構造躯体とは

建築物の構造を支える骨組みのこと。(構造材とも)

具体的には、基礎、柱、梁、壁、床、屋根などのことを指します。建物の安全性を担う非常に重要な部分であり、これらは常に乾燥状態になければどんどん劣化してしまい、長期間に渡って強度を維持するという本来の目的を達成することができません。

速やかに適切な復旧作業を行うことで、構造的な安全性を保ち、住み続けられる家を守ることができます。

乾燥には早くても2週間、時期によっては2ヶ月ほどの期間を要します。浸かってしまった木材の目標含水率を下げることを目標に、乾燥作業を地道に進めていくしかありません。

ステップ1:床下に溜まった水の排水(初動対応)

浸水発生後、まず行うべきは床下に溜まった水の排出です。

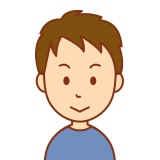

必要な道具

・泥水両用の水中電動ポンプ

・10m程度のホース

作業手順

- 床下点検口からポンプを床下に入れる

- ホースを屋外まで伸ばし、排水を開始する

- 一般的な大きさの家であれば、10m程度のホースで対応可能

生活継続性を保つという視点をもって、乾燥作業を進めていきます。

床を解体してしまうと、自宅にとどまって生活を続ける「在宅避難」が困難になります。できる限り床を解体せずに作業を進めることが、生活の継続性を保つ上で重要です。また、基礎に1〜2cm程度の水が残ってしまっても問題ありません。完全に排水できなくても次のステップに進めます。

電動水中ポンプがさまざまな商品があります。低水位タイプがおすすめです。

ステップ2:床下空間の乾燥処理(最重要プロセス)

水の排出後、最も重要なのが乾燥作業です。高湿度状態のまま放置すると、カビの発生や木材の腐朽が進行します。

必要な道具

・ダクトファン(送風機)※サーキュレーターではありません!

サーキュレーターではなくダクトファンを使う理由

サーキュレーターや扇風機は一定範囲の空間で空気を循環させる器具であり、床下のような狭い空間の乾燥には適していません。特定の場所に強力な空気を送り出すダクトファンの使用が効果的です。

効果的な設置方法

- 床下点検口は1か所のみ開ける(複数開けると空気が循環してしまい、床下全体の換気が不十分になる)

- 床下点検口の直下にダクトファンを設置

- 人通口に向けて風を送るように設置

送風状態の確認方法

適切に送風できているかを確認するため、以下の2点をチェックします。

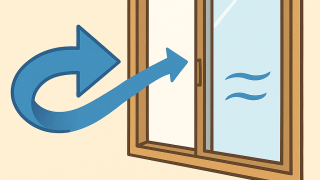

– 室内から床下に向かって空気が流れている(吸い込まれている)

– キソパッキン部分から屋外に空気が排出されている

濡らした手をかざして空気の流れを感じ取る方法で確認できます。この状態で2週間〜2ヵ月ほどかけて床下空間を乾燥させます。期間は浸水の程度や季節によって変わりますが、焦らずじっくりと乾燥させることが大切です。

パワフルな工場扇(床下空間の高さにはいるもの)

ステップ3:換気部分の清掃(換気機能の回復)

床下空間が乾燥し作業がしやすくなったら、換気システムの清掃を行います。

必要な道具

– 農業用噴霧器

– 水道ホース

– ブラシ

– 手鏡(目視確認用)

清掃対象

– キソパッキンの換気スリット

– キソパッキンロングの内部

– 防鼠付水切りの通気穴

清掃方法

- 農業用噴霧器や水道ホースで床下空間の内側から換気スリット部分に水を噴霧

- 泥を外に排出する

- 床下空間からキソパッキンの換気スリットを見て、屋外の明るさが確認できれば清掃完了

注意点

水圧の強い高圧洗浄機は、狭い床下空間での取り扱いが難しく危険を伴うため推奨されません。また、防鼠付水切りを採用している場合、通気穴が下側にあり目視で確認しづらいため、手鏡などを使用して泥や付着物が残っていないか確認してください。

ステップ4:経過観察と含水率の測定

復旧作業後も、定期的な観察が必要です。

必要な道具

– 木材含水率計

観察の目安

定期的に柱や土台などの木材の含水率を測定します。半年〜1年後に含水率が25%以下になっていることを目指しましょう。これが構造材が十分に乾燥した状態の目安となります。

基礎外周の土砂除去も忘れずに

床下だけでなく、基礎外周に土砂が堆積している場合も注意が必要です。堆積物を除去し、基礎打継部が建物の地盤面(GL)より高い状態に戻してください。基礎が土砂に埋もれた状態だと、湿気がこもりやすくなり、シロアリのリスクも高まります。

第2部:豪雨災害に強い家づくり – 予防と備えの設計思想

適切な復旧方法を知ることは重要ですが、そもそも災害に強い家をつくることで、被害を最小限に抑え、万が一の際の復旧も容易になります。ここからは、これからの時代に求められる「災害に強い家づくり」について解説します。

1. 立地選定:ハザードマップを活用した土地選び

最も重要な防災対策は立地選定です。どんなに優れた住宅性能も、立地が悪ければ被害を防ぎきれません。

チェックすべきポイント

– 自治体が公開するハザードマップで浸水想定区域を確認

– 過去の浸水履歴を調査(古い住民や不動産業者への聞き取り)

– 周辺より低い土地ではないか(窪地や凹地は避ける)

– 河川からの距離と標高差

– 都市部では内水氾濫のリスクも考慮

– 近年の気候変動により、従来は安全とされていた地域でも浸水リスクが高まっている

理想的な立地

河川や水路から離れ、周辺より高い位置にある土地が理想的です。また、排水性の良い地盤であることも重要です。

2. 敷地の造成:地盤高の確保と排水計画

土地選定後、敷地の造成段階でできる対策があります。

盛土による地盤高の確保

敷地全体を盛土して、周辺道路や隣地より高くすることで、浸水リスクを大幅に低減できます。建築基準法では基礎の高さが規定されていますが、それ以上に地盤面そのものを高くすることが効果的です。

適切な排水計画

– 敷地の勾配を考慮し、雨水が建物に向かって流れないように設計

– 雨水桝や排水溝を適切に配置

– 浸透桝の設置で雨水を地中に逃がす

– 敷地境界に段差を設けて外部からの流入を防ぐ

3. 基礎設計:高基礎と換気システム

高基礎の採用

建築基準法では地面から土台までの高さを400mm以上確保することが求められていますが、浸水リスクのある地域ではそれ以上の高さを確保することが望ましいでしょう。500〜600mm、あるいはそれ以上の高基礎にすることで、軽度の浸水であれば床下浸水を防ぐことができます。

床下換気システムの重要性

キソパッキング工法のような全周換気システムは、平常時の湿気対策だけでなく、浸水後の復旧においても大きな役割を果たします。基礎と土台を絶縁し、換気スリットから自然換気を促進する構造は、万が一浸水した際の乾燥作業を容易にします。

換気システムの設計ポイント

– 基礎全周に均等に換気口を配置

– 風通しの良い配置計画(卓越風向を考慮)

– メンテナンスしやすい構造

– 清掃可能な防鼠対策

4. 構造材の選定:耐水性・耐久性への配慮

使用する木材の選定

– 防腐・防蟻処理された土台材の使用

– 水に強い樹種の選択(ヒノキ、ヒバなど)

– 含水率の低い乾燥材の使用(JAS規格の構造用製材)

金物の防錆対策

アンカーボルトやホールダウン金物などの重要な金物には、防錆処理されたものや、ステンレス製など錆びにくい材質のものを選定することが重要です。

5. 外構計画:雨水対策と浸水防止

雨水貯留・浸透施設

– 雨水タンクの設置で一時的な雨水貯留

– 浸透桝や浸透トレンチで地中への浸透促進

– 透水性舗装の採用

土のう・防水板の常備

– 玄関や勝手口に設置できる防水板の準備

– 土のう(水害用)の備蓄

– 迅速に設置できる訓練と家族への周知

外構の排水性能

– 駐車場や庭の勾配を適切に設定

– 雨水が建物に向かって流れない計画

– オーバーフロー経路の確保

6. 電気設備の配置:高所設置の原則

分電盤・電気設備の高所設置

分電盤や給湯器などの重要設備は、浸水の可能性を考慮して高い位置に設置します。1階の壁面ではなく、2階に設置することも検討すべきです。

コンセントの配置

1階のコンセントは床から一定の高さ以上に設置し、万が一の浸水時に漏電や感電のリスクを低減します。

太陽光発電・蓄電池の活用

停電時にも電力を確保できる太陽光発電システムと蓄電池の組み合わせは、災害時の生活継続性を大きく向上させます。

7. 給排水設備:逆流防止と高所配置

排水設備の逆流防止

– 排水管への逆流防止弁の設置

– トイレの逆流防止対策

– 浴室やキッチンの排水トラップの適切な管理

給水設備の保護

給湯器やエコキュートなどの給水設備も、できる限り高い位置に設置するか、浸水想定区域では2階や屋上への設置を検討します。

8. 内装・収納計画:被害最小化の工夫

1階の内装材の選定

– 耐水性のある床材の採用(タイル、防水フローリング)

– 壁の腰高までは耐水性ボードや防水塗装

– 造り付け家具は極力避け、可動式家具を選択

重要物品の保管場所

– 貴重品や思い出の品は2階以上に保管

– 重要書類は防水ケースで保管

– 家電製品も可能な限り高い位置に配置

9. 床下点検口と設備:メンテナンス性の確保

複数の点検口設置

床下点検口を複数箇所に設置することで、浸水時の排水作業やメンテナンスが容易になります。理想的には各居室に1つずつ設けることです。

床下空間の有効高さ

点検や作業がしやすいよう、床下空間は最低でも400mm、できれば500mm以上の高さを確保します。

10. 情報収集システム:早期警戒と避難判断

気象情報の収集体制

– スマートフォンアプリで河川水位をリアルタイム監視

– 防災無線やメールでの情報受信設定

– 地域の防災ネットワークへの参加

センサー技術の活用

床下浸水センサーや雨量計など、自宅周辺の状況を把握できるIoT機器の導入も有効です。

11. 在宅避難を可能にする設計:垂直避難への配慮

2階リビングの選択肢

浸水リスクのある地域では、主要な生活空間を2階に配置する「2階リビング」の間取りも検討価値があります。1階が浸水しても、2階で生活を継続できる「在宅避難」が可能になります。

避難スペースの確保

– 2階に水・食料を備蓄できるスペース

– 簡易トイレの準備場所

– 外部と連絡できる通信手段

12. 保険とメンテナンス:長期的な備え

火災保険の水災補償

住宅を取得したら、必ず火災保険に水災補償を付帯しましょう。保険料は上がりますが、浸水被害の修繕費用は高額になるため、必須の備えです。

定期的なメンテナンス

– 年1回の床下点検

– 換気口や排水溝の清掃

– 防水処理の定期的な更新

– 屋根や外壁の劣化チェック

まとめ:復旧力と予防力の両立

豪雨災害から住宅を守るためには、2つのアプローチが必要です。

1. 適切な復旧能力の確保

万が一浸水被害を受けた際、迅速かつ適切に復旧できる知識と体制を整えておくこと。

本記事で紹介した復旧手順を理解し、必要な道具を事前に準備しておくことで、被害を最小限に抑えることができます。

2. 災害に強い家づくりの実践

立地選定から設計、施工まで、各段階で防災の視点を取り入れること。

特に立地選定は後から変更できないため、最も重要な判断となります。

これからの家づくりに求められる視点

気候変動により、従来は想定されなかった地域でも豪雨災害が発生しています。過去のデータだけでなく、将来のリスクも考慮した家づくりが求められる時代です。

初期コストは多少増加するかもしれませんが、災害に強い家は長期的には修繕費用を抑え、何より家族の安全と安心を守ります。住宅は一生に一度の大きな買い物です。災害リスクを正しく理解し、備えのある家づくりを実践することで、長く安心して暮らせる住まいを実現しましょう。

最後に

浸水被害を受けた場合、自力での復旧作業には限界があります。床上浸水や構造材に深刻なダメージがある場合は、専門業者や建築士に相談することが重要です。また、地域の支援制度や補助金なども活用しながら、確実な復旧を目指してください。

災害は避けられないかもしれませんが、備えることはできます。今日から始められる対策を、一つひとつ実践していきましょう。

わたしたちヨカイエは、熊本県の工務店です。水害に限らず、家づくりについての相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。(サービス提供地域は、熊本市・合志市・大津町・菊陽町になります。)

コメント